雑記の雑記

散らかった部屋

なかなかモノを捨てられる性分ではないため、リアル我が家はとても散らかっていて物が溢れています。

その分、最初は何もない状態から仕切り直せるキャビンでは極力部屋が散らからないようにしたいと思うのですが、夫の理解は得られません。「家も散らかっているからいいじゃないか」とどこにでも気まぐれに老眼鏡を置き、脱いだ物は脱いだ床にそのまま放置するまさしく「我が家」状態です。流石に本当に散らかった状態の写真は撮影していませんが、そこそこ生活感の溢れた状態は今思うととても懐かしいです。

その分、最初は何もない状態から仕切り直せるキャビンでは極力部屋が散らからないようにしたいと思うのですが、夫の理解は得られません。「家も散らかっているからいいじゃないか」とどこにでも気まぐれに老眼鏡を置き、脱いだ物は脱いだ床にそのまま放置するまさしく「我が家」状態です。流石に本当に散らかった状態の写真は撮影していませんが、そこそこ生活感の溢れた状態は今思うととても懐かしいです。

その分、最初は何もない状態から仕切り直せるキャビンでは極力部屋が散らからないようにしたいと思うのですが、夫の理解は得られません。「家も散らかっているからいいじゃないか」とどこにでも気まぐれに老眼鏡を置き、脱いだ物は脱いだ床にそのまま放置するまさしく「我が家」状態です。流石に本当に散らかった状態の写真は撮影していませんが、そこそこ生活感の溢れた状態は今思うととても懐かしいです。

その分、最初は何もない状態から仕切り直せるキャビンでは極力部屋が散らからないようにしたいと思うのですが、夫の理解は得られません。「家も散らかっているからいいじゃないか」とどこにでも気まぐれに老眼鏡を置き、脱いだ物は脱いだ床にそのまま放置するまさしく「我が家」状態です。流石に本当に散らかった状態の写真は撮影していませんが、そこそこ生活感の溢れた状態は今思うととても懐かしいです。世界一周のような長期クルーズ時は、ベッド下のスペースも収納に活用するのですが、それでも収納スペースは少なめなのでどうしても物がはみ出してしまいます。また、書類やごちゃごちゃしたモノはデスクの引き出しには入り切らず、マグネットを活用した収納を活用しましたが、これが部屋が雑然としてしまう原因です。

気絶

夜眠るのではなく、昼間に急に睡魔が襲ってきて、しばらくは抵抗するものの、そのうち気絶してしまう時程気持ちの良いことはありません。また、少々アルコールが入った時にこの気持ちよ良さは倍増します。夫は夕食の後、バルコニーで引き波の音を聞いているうちによく気絶し、気持ち良いのだろうからと敢えてそのままにしておくことが多かったです。もちろん朝までそのままだったことはなく、2時間ぐらいをMAXに自分で気付いて戻って来ます。

夜眠るのではなく、昼間に急に睡魔が襲ってきて、しばらくは抵抗するものの、そのうち気絶してしまう時程気持ちの良いことはありません。また、少々アルコールが入った時にこの気持ちよ良さは倍増します。夫は夕食の後、バルコニーで引き波の音を聞いているうちによく気絶し、気持ち良いのだろうからと敢えてそのままにしておくことが多かったです。もちろん朝までそのままだったことはなく、2時間ぐらいをMAXに自分で気付いて戻って来ます。私の方は夫に比べると気絶回数は控え目だったのですが、ダカール観光の疲れかバルコニーでビールを飲んだ後に不覚にもベッドに突っ伏してしまった所を、夫に激写されました。その後食事の時間に起こされるまで一心不乱に気絶していました。

時差調整

西に向かって地球を一回りする世界一周クルーズでは、基本的には時差は1時間ずつ増やしていく(時計を1時間遅らせる)ことになります。大雑把には4日に1回調整する必要があり、1日25時間の日が出現します。そうして積み上げた時差がある日突然24時間から0になり、7月9日がまるまるなくなったのでした。

西に向かって地球を一回りする世界一周クルーズでは、基本的には時差は1時間ずつ増やしていく(時計を1時間遅らせる)ことになります。大雑把には4日に1回調整する必要があり、1日25時間の日が出現します。そうして積み上げた時差がある日突然24時間から0になり、7月9日がまるまるなくなったのでした。

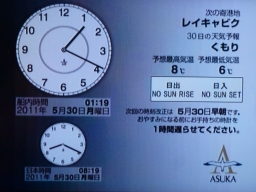

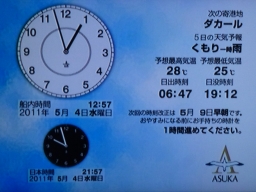

ただ、同じ経度でも時差があったり、フネが東に向かうこともあるため必ず1時間遅らせるという訳ではありあません。アフリカからヨーロッパ区間では1日が23時間になる(時計を1時間進める)逆の時差調整が3回(①ダカール-リスボン間②リスボン-ルーアン間③ドーバー-アムステルダム間)ありました。これで夫の頭がこんがらがってしまったらしく、間違えて「時計を1間遅らせるべき所を1時間早めてしまう」ことが2回(5月16日と6月3日)ありました。これだと本来の時間と2時間ずれてしまうため、まだ7時なのにもう朝食に行くというので随分早いと思って送り出したら、本人は9時だと思い込んでいたのでした。写真は左が時計を遅らせる、右が時計を進める時の時刻改正のパターンです。

チョコレート文化圏

英連邦諸国や元植民地ではキャドバリー(Cadbury、1824年創業)、ヨーロッパ大陸ではミルカ(Milka、1825年)、そしてアメリカではハーシーズ(Hershey's、1894年)の板チョコが目に付きます。日本では森永や明治が大正時代からチョコレートを作っており、独自の閉じた文化圏(と言っても西洋人に比べると消費量のケタが違います)を持っていると考えても良いでしょう。店に入って一番目に付くチョコが何なのかによって、その国の歴史が少しだけ思い浮かぶ様な気がします。

ネット書き込みワザ

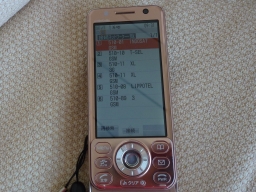

外国船では持ち込んだノートPCを直接ネットに接続出来るのが当たり前になった状況下、「飛鳥Ⅱ」は2011年当時はPCルームに3台あるネット接続専用PCからしかアクセス出来ませんでした。家のPCではほとんどのサイトでログインしたままに(又はIDとパスワードを記憶)してあって、ログインしていることさえ意識しませんが、外部の共用PCでブログを書くためには毎度ログインIDやパスワードを入力しなければなりません。加えて料金が高い上に速度が遅いため、極力タイムロスを減らさなければなりません。ということで何度か試した後にたどり着いたワザは、テキストファイルをいくつも開いておく方式でした。すなわち

- 夫のブログのアドレス(URL)、ID、パスワード

- 夫のブログの原稿

- Twitter及びTwitpic(注)のアドレス(URL)、ID、パスワード

- Twitter原稿

の4つをテキストファイル(*.txt)としてUSBに仕込んでおいて、ネットに接続する前に開いておきます。

また、ブログやツイッターに投稿する画像ファイルも同様にUSBに入れておき、わかり易い名前を付けておきます。この準備が出来たらネットに接続し、時計を睨みながら素早くネット投稿をしていました。クルーズ中に購入したネット接続カード(60分、5,000円)は合計7枚、35,000円分です。ブログを1回投稿するのに約10分、クルーズ中の投稿は36本でした。 2015年初より「飛鳥Ⅱ」のネット接続環境がレベルアップし、持ち込んだPCからの接続が可能になり、かつ料金ももう少し安くなったようなので、今後はこのワザの出番は残念ながらなさそうです。

2015年初より「飛鳥Ⅱ」のネット接続環境がレベルアップし、持ち込んだPCからの接続が可能になり、かつ料金ももう少し安くなったようなので、今後はこのワザの出番は残念ながらなさそうです。

2015年初より「飛鳥Ⅱ」のネット接続環境がレベルアップし、持ち込んだPCからの接続が可能になり、かつ料金ももう少し安くなったようなので、今後はこのワザの出番は残念ながらなさそうです。

2015年初より「飛鳥Ⅱ」のネット接続環境がレベルアップし、持ち込んだPCからの接続が可能になり、かつ料金ももう少し安くなったようなので、今後はこのワザの出番は残念ながらなさそうです。寄港地や沿岸で日本の携帯(ガラケー)のデータ通信が出来る場合はダイヤルアップ接続も試みました。速度はフネと大差なかったものの、プロバイダ(nifty)経由自分のPCを直接ネットに繋げるので便利でした。2014年にスマホに機種変更したので、必要があれば次回はテザリング(やることはダイヤルアップと同じ。但しケーブル接続ではなくWi-fi)で繋げようと思います。

(注)2011年当時Twitter本体は画像投稿に対応していなかったため、別サービスのTwitpicを介して画像を投稿する必要がありました。